Il y a des figures qui traversent l’histoire du jeu vidéo comme des éclairs silencieux : brillantes, insaisissables, et pourtant essentielles à tout ce qui viendra après elles. Rebecca « Becky » Heineman appartenait à cette catégorie rare. Son décès, le 17 novembre 2025, met un point final à une trajectoire hors du commun, faite d’acharnement, de générosité, de génie technique et d’une lutte personnelle menée avec une dignité qui forçait le respect. L’industrie perd une ingénieure hors norme. La communauté perd une voix précieuse. Et ceux qui s’intéressent au patrimoine vidéoludique perdent un témoin direct d’une époque fondatrice…

Née dans la lumière des bornes d’arcade

Il faut revenir au début, lorsque l’histoire du jeu vidéo était encore une succession d’étincelles imprévisibles et de paris technologiques. La jeunesse de Rebecca Heineman se déroule dans un décor que les quarantenaires d’aujourd’hui racontent avec nostalgie : les salles d’arcade, sombres et bruyantes, éclairées uniquement par les néons et les pixels vibrants.

En 1980, alors qu’elle n’a que dix-sept ans, elle participe presque par hasard au premier championnat national américain de Space Invaders sur console Atari. Personne ne se doute encore qu’elle va dominer le jeu avec une précision et un sang-froid qui défient l’époque. Ce jour-là, une adolescente timide entre sur scène. Quelques heures plus tard, la foule acclame une championne qui vient d’inscrire son nom dans l’histoire du jeu vidéo compétitif.

Ce triomphe marque le début d’une transformation. Là où d’autres champions se seraient contentés d’une gloire éphémère, Heineman se tourne vers les entrailles du médium. Elle veut comprendre, démonter, analyser. Elle veut décortiquer ce qui se cache derrière les sprites et les sons électroniques.

C’est ainsi qu’elle ouvre une Atari 2600 pour en explorer chaque composant. Elle passe de longues nuits à examiner les circuits, à interpréter les signaux, à deviner le fonctionnement des routines. Cette curiosité brute, presque organique, devient le moteur de toute sa carrière.

Interplay : un laboratoire de l’impossible

Trois ans plus tard, en 1983, l’industrie du jeu vidéo traverse une période trouble, marquée par la concurrence sauvage et le manque de structures professionnelles. C’est dans ce chaos que Heineman cofonde Interplay avec Brian Fargo. La petite équipe n’a pas les moyens des géants de l’époque, mais elle compense par une liberté totale, un enthousiasme contagieux et une soif d’expérimentation.

Heineman ne se contente pas d’être programmeuse. Elle devient un pilier créatif, une architecte de systèmes, une gardienne de la cohérence technique. À une époque où rien n’est standardisé, elle représente la stabilité : celle qui sait comment transformer une idée en fonctionnement réel, comment faire dialoguer les ambitions des game designers avec les contraintes du hardware.

Les projets qui naissent durant ces années ont façonné l’ADN du RPG occidental. The Bard’s Tale III et Wasteland, sur lesquels elle travaille, ne sont pas simplement des jeux réussis : ils inaugurent une manière de raconter, de construire des mondes, d’offrir des choix. Wasteland, en particulier, deviendra le point d’origine spirituel de Fallout. Son influence persiste encore aujourd’hui dans la structure narrative et les mécaniques de nombreux RPG modernes.

Ce que l’on retient de cette période n’est pas seulement la performance technique. C’est aussi le climat de camaraderie, l’exploration permanente, l’impression d’être aux premières loges de quelque chose d’immense. Heineman, sans le chercher, devient l’un des moteurs de cette effervescence.

L’art du portage : transformer la contrainte en virtuosité

Parmi les nombreuses facettes de sa carrière, celle de spécialiste des portages est sans doute la plus emblématique. Le portage, souvent considéré comme une tâche ingrate, devient entre ses mains un art à part entière. Heineman ne se contente pas d’adapter un jeu à une nouvelle machine : elle le reconstruit, elle le transfigure, elle trouve les angles morts de l’architecture d’origine pour en tirer quelque chose de neuf.

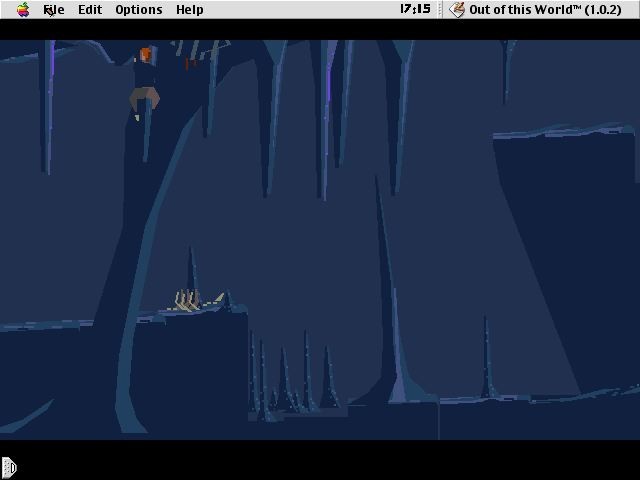

Elle excelle sur Macintosh, une plateforme réputée hostile aux jeux des années 80 et 90. Pourtant, elle y déploie des performances qui forcent le respect : Another World, Wolfenstein 3D, et bien d’autres titres réputés impossibles à convertir se retrouvent entre ses mains, et finissent par fonctionner, parfois mieux que ce que l’on imaginait.

Les récits qui entourent ces projets ressemblent à des légendes urbaines. On raconte qu’elle a réécrit un moteur entier en un week-end pour sauver un développement qui s’effondrait. On raconte aussi que certains portages n’auraient jamais vu le jour sans son obstination. Elle intervenait souvent à la dernière minute, en urgence, comme un pompier du code appelé pour éteindre un incendie que plus personne ne savait maîtriser.

Cette manière de fonctionner, proche du rituel, la place dans une catégorie à part. Elle n’était pas simplement une technicienne exceptionnelle : elle était la personne qu’on appelait lorsque quelqu’un affirmait que la tâche était impossible.

Un héritage dispersé mais massif

Il existe des créateurs qui laissent derrière eux des œuvres identifiables et facilement archivables. L’héritage de Heineman est plus complexe, plus diffus, plus ubiquitaire. Elle n’a pas signé un unique chef-d’œuvre que l’on pourra brandir comme son testament. Elle a plutôt perfectionné, réparé, soutenu, réécrit et sauvé une multitude de projets.

Son influence se lit dans des moteurs optimisés, dans des méthodes de production mieux organisées, dans des technologies créatives préservées grâce à ses remasters. Elle s’est aussi impliquée dans le Quality Assurance, un domaine souvent méprisé, mais absolument vital. Elle y voyait un moyen d’assurer que le produit final respecte la vision créatrice d’une équipe, même lorsque tout vacille.

Au fil des décennies, elle multiplie les collaborations. Elle ne s’installe jamais dans une position confortable : elle préfère le mouvement, le défi, la capacité d’intervenir là où sa présence peut véritablement faire la différence.

Une figure transgenre qui a ouvert des portes

S’il existe une raison pour laquelle l’influence de Rebecca Heineman dépasse le cadre strictement technique du jeu vidéo, c’est son rôle en tant que figure transgenre visible dans une industrie longtemps hostile à la diversité. Faire son coming-out dans les années 2000, en tant que femme trans et figure historique du secteur, relève d’un courage qu’il est difficile de mesurer pleinement aujourd’hui.

Elle ne militait jamais par posture. Elle militait par transparence, par humour, par sincérité. Elle racontait ses expériences avec une franchise désarmante, évoquant tant les humiliations que les victoires. Cette parole libre, portée par quelqu’un de profondément respecté dans le milieu, a eu un impact immense.

Pour de nombreux développeurs et créateurs LGBTQ+, elle représentait une preuve vivante qu’il était possible d’être soi-même sans renoncer à une place dans l’industrie.

Ce que son absence nous oblige à voir

Rebecca Heineman emporte avec elle un savoir difficile à transmettre : celui d’une époque où tout devait être inventé, où les limites du hardware n’étaient pas un problème mais un terrain de jeu. Son décès souligne l’importance de préserver la mémoire vivante de ces pionniers. Trop de codes sources ont disparu, trop de projets n’ont été documentés que par des témoignages verbaux, trop de figures essentielles restent méconnues du grand public.

Il est frappant de constater que Heineman elle-même avait entrepris d’archiver, de raconter et de témoigner son expérience, notamment par le biais de sa chaîne YouTube. Elle semblait sentir qu’une partie de son rôle, désormais, consistait à transmettre ce qui ne se trouve pas dans les livres : les astuces, les erreurs, les improvisations, tout ce qui constitue l’âme du développement vidéoludique.

Sa mort ne doit pas devenir une simple note de bas de page dans l’histoire du jeu vidéo. Elle doit servir de rappel. Ce médium, malgré son apparente modernité, a déjà une histoire riche, dense, fragile. Il dépend de notre volonté collective de la protéger.

Une dernière image : la femme qui jouait, la femme qui codait, la femme qui éclairait

Quand on résume la vie de Rebecca Heineman, tout se superpose : l’adolescente concentrée devant la console Atari, la programmeuse qui tape frénétiquement sur un clavier en pleine nuit, la militante souriante qui monte sur scène pour recevoir un prix LGBTQ+, la développeuse qui répond avec bienveillance à un jeune créateur cherchant un conseil.

Ces images, pourtant éloignées, racontent la même personne.

Une femme libre, passionnée, tenace.

Une femme qui refusait que les limites techniques, sociales ou personnelles dictent sa vie.

Une femme qui a façonné le jeu vidéo autant par ce qu’elle a créé que par la manière dont elle a vécu.

Son influence continuera de se propager, silencieusement, dans les moteurs qu’elle a optimisés, les développeurs qu’elle a inspirés, les portages qu’elle a sauvés, et dans chaque initiative visant à rendre cette industrie plus accueillante pour ceux qui n’y ont jamais trouvé leur place.